摘要:本文以漫画与文学的交接为起始点,着重于探讨《哆啦A梦》这类幻想故事漫画在文学方面的表现,尝试运用幻想文学的相关理论对作品进行实质性的探讨。通过研究该类作品中所表现出的文学元素,运用幻想作品的理论体系对《哆啦A梦》作品进行分析,尝试为幻想故事漫画的内容研究开拓思路。

《哆啦A梦》(ドラえもん; Doraemon)是日本漫画家藤子·F·不二雄创作的科幻喜剧漫画作品。作品后续衍生出动画小说等表现形式,深受各年龄段读者和观众的喜爱。

对于该类以漫画作为表现形式作品的深度探讨,我们应该思考要如何摆脱影评式的评讲分析,使得在内容的分析层面更有实质性。这一情况下,多数讨论者会自然而然地使用上文学的理论,基于更为系统且细致多样的文学理论,再找到相应的要素进行联系与呼应,进而得到一套较为完整的作品分析理论标准。但细致地思考之下就会产生一系列更值得深入的问题:为何能够使用文学理论对该作品进行分析?要挑选什么理论进行分析?以及要怎么使用这一套理论进行跨越作品形式的分析?这几个问题有如俄狄浦斯王的命运,它们成为了探讨路上必须要直面的大山,接下来就需要进行一一搬开了。

一、文学理论于漫画的初探

使用文学理论对于漫画作品进行分析是否具有可行性?这是要对于该类漫画分析所要解决的第一个问题。为论证幻想文学理论能够应用于漫画作品,需要清晰地认知到文学与漫画这两者的交集,因而才能进一步利用文学理论去探讨漫画作品。

(一)漫画:发展历史和其中的文字创作

从《哆啦A梦》最初的表现形式——漫画讲起。漫画诞生之初是作为讽刺作品和时代风俗画的形态出现的,用于讥讽时事政治的单幅漫画至今在报纸上仍可见。而后加入剧情变成连环画,这类表现形式以作品《父与子》《三毛流浪记》为代表。

当下大部分读者所认知的“漫画”为成熟于二战后的一种以动画片手法创作的故事性连环漫画。由于这一时期的日本连环漫画与电视文化同步成长的原因,以手冢治虫为代表的日本漫画家们将影视的拍摄手法大量运用于漫画的创作之中。这就导致大量吸纳影视表现手法后所形成的漫画在人物塑造和画面表现上有着强烈的魅力,从而具有了可读性与艺术性。

漫画在创作过程中更是涉及不少文字工作,比如脚本、台词、人物设定等等。这些由文字构成的表达与利用文学进行构思的内容,使得作品带有一定修辞学或叙事学的研讨价值,同时也为漫画的文学内容研究提供了便捷的分析方向。尤其是作为漫画重要组成部分的脚本。漫画创作时进行的漫画脚本写作,使漫画的创作与文字创作不免有了相交的部分。由此看来,漫画起码在创作方面有着文学的影子,文学也为漫画的成型提供了土壤。

(二)文学:漫画分析的切入点

本文对于文学的概念不进行过多的说明,在接下来的讨论中将重点聚焦于漫画是否有文学性,漫画的文学性能够体现在哪些方面进行探讨。

因而“文学性是什么”成了首要问题。我们可以将文学性简要地视为文学特征。将问题从“漫画是否具有文学性”变为“漫画有没有明确的文学特征或者表现出文学的特点”。为了解决这一问题,我们可以从文学最为清晰的文学特质入手,从体裁处着手分析文学与漫画的相似之处。文学的体裁中最为经典的为诗歌、小说和戏剧,这三者最为明显的就是在韵律、人物和故事情节上的表现。漫画在这几方面的表现十分明显出众:韵律可以视为漫画创作的整体风格;人物则是漫画对于其中角色的塑造;故事情节则可以说是故事漫画中最为重要的一个部分。在体裁之上,我们还可以看到文学对于人的精神世界的培养,这类作者对核心命题的表达诉求更是文学的又一大特点。我们可以发现,超脱了手段与内容的文学特点最终无一不指向“艺术”这一领域,而有着相似逻辑的漫画也顺着这条思路来到了“艺术”的范畴之内。

因而对于漫画的深度讨论最终又回到同样的对“艺术”的讨论。在漫画创造与文学创作同样为艺术创作的前提下,漫画与文学就有了更为紧密的深层联系。在故事情节这一方面,罗兰·巴特更是直接点明了任何形式作品都具有的叙事能力与叙事语言,文学的叙事学理论直接摆脱了表现形式这一载体的限制。其中“故乡和返乡”的归乡模式在无论是在更是能够直接说明。相关文学理论在漫画上的使用就有了更为合理的解释。

不仅是当下学者注意到漫画的文学性,早在70年代就有人将部分漫画作品评价为“文学的漫画”。这批作品中,《赤足小子》以核爆后广岛的荒凉与日军在亚洲的凶残行为向大众读者揭示了战争的残酷与荒谬,哈维·皮卡尔的《美国荣耀》则用普通美国市民的艰辛生活为世人展现美国繁荣社会下小人物的悲哀。这些作品的所探讨的主题即使放到当下也依旧仍未过时,散发着别样的人理之光。而从这类作品所收获的赞美中,我们可以看出读者群体与研究者群体对漫画承载着文学性的肯定。

针对《哆啦A梦》这一类故事漫画,在探讨其中文学价值时就需要对其中的人物、故事、情节进行分析,进而分析作品所承载的精神世界。本文论述的作品《哆啦A梦》在近些年有着表现形式多元化的倾向,尤其是文字小说的出版(如《大雄的金银岛》等依据漫画内容所撰写的小说),都表现出了漫画在文学表达方面的潜力,这也表明了文学与漫画两者在艺术上的统一追求。

从以上分析中我们可以清楚得得到一个结论,也就是漫画具有文学性,或者说漫画的艺术价值能够利用文学理论进行协助分析。这不仅仅是因为两者在创作与发展中的重叠,更是二者在艺术上的相同追求。因而《哆啦A梦》这一漫画作品的文学视角解读就有了价值与意义,其他漫画作品的文学层面解读也同样就有着自己的价值意义。同时逐渐摆脱单一媒介进行传播的“哆啦A梦”一类文化作品更需要利用有着普适性的文学理论进行分析。我们搬开作品分析的第一座大山了。

二、以幻想文学理论研究《哆啦A梦》的理由

哆啦A梦作为一部日本幻想题材漫画,在结合幻想文学理论的分析的过程中有着独特的“天生”优势,即从本体属性角度所得到的关联性。此处本文将详细阐述运用幻想文学理论分析《哆啦A梦》该类作品的理由,用以搬去“要选用什么理论进行分析”的大山。在探讨的过程中结合理论中的要点进行分析标准的探究,用以协助搬走“如何使用理论进行分析”的最后一座大山。

幻想文学直至20世纪90年代还一度被等同于儿童文学,但在经历种种研究和探讨之后,人们对于幻想文学的定义开始聚焦于“幻想”(Fantasy),进而得出了学术性的概念。关于幻想文学的定义,欧美学者则称其为“讲述不可能之事的文学”“现实的截然对立物”,日本儿童文学研究者神官辉夫在《儿童文学的主角们》中认为幻想文学是“包含着超自然要素,以小说形式展开故事,给读者带来异样感觉的作品”。

然而无论研究者如何定义幻想文学,都离不开三个关键词:超自然、非现实、小说。本文将以 “幻想文学是用幻想的超现实手法表现非现实事物的小说作品” 为观点探讨幻想文学与《哆啦A梦》的作品研究。同时将采取众多文学研究者探讨幻想文学时的手法,尽量避免定义式的观点套用,从幻想文学的特征、表现方式等方面进行作品的探讨。

(一)《哆啦A梦》与幻想文学的本质联系

从历史关系上讲。漫画参与到了幻想文学的发展之中,尤以日本幻想文学为突出。日本幻想文学的发迹与漫画艺术的表达有着紧密联系,通过少女漫画展现的西方幻想就是日本幻想小说最早的来源。西式浪漫幻想下,日本读者逐渐进入了幻想的“异世界”。幻想文学作为早期以西式奇幻为主要表现形式的文学,也为随后其他幻想体裁内容的创作埋下了厚实的土壤。

从关联特点出发。日本的幻想文学作品的特点是注重视觉特征,即为对于画面的刻画。由于幻想文学的发展伴随着电视、电影等影像的普及,从而导致创作者们在进行创作时会有意无意受其影响。因而谈及日本幻想文学时,漫画也常被作为参考内容,近年来日本幻想小说对于插图使用也成为了一个值得探讨的内容。《假面骑士》《攻壳机动队》等作品都是在该语境下诞生的作品,漫画在视觉表现上的强项也于此突显了出来。

文学作品与图像的关联挂钩在儿童文学读物中较为普遍,近现代中国的第一批儿童文学读物就是以图文并茂的方式出现,21世纪初在中国上市的《冒险小虎队》也正是以图像的形式帮助读者与作品进行交互,这类具有功能性的图像也是帮助读者进阅读的一大助力。在共同的艺术追求与独特的需求目的指引下,图画故事这类形式介于漫画与纯文字故事的产生也就不足为奇了。

在内容形式的联系上,由于该类文学创作者受西方幻想文学与影视的影响,在当下依然上可以看出英美幻想文学的影子,尤其是科幻作品。因而《哆啦A梦》这部带有科幻色彩的幻想故事漫画在内容设置上,处处透露出作者受西方幻想影响的迹象,作品中诸如摩西的手杖、魔法帽、魔法百科词典;机械外骨骼、宇宙探索套装等道具所引发的故事便是具有代表性的体现。带有西式幻想的短篇故事也与作品中带有亚洲本土色彩的道具(如狸猫机、桃太郎饭团等)的故事形成了鲜明的对比,这更加表现了日本上世纪七、八十年代时代下西式幻想与传统理念的冲突。

因而《哆啦A梦》有着幻想文学框架,漫画内容像是一篇篇图像化的幻想故事,作品本身更是影响到了本国后续的幻想文学发展的历程,两者相互交织生长,因而幻想文学理论在《哆啦A梦》这一作品的使用上有着理论优势。

(二)漫画中的核心:想象力

由西方传递而来的幻想文学作品给东方读者的第一感觉便是“新奇”,在19世纪浪漫主义大潮之下的西方创作者们对于想象力便有了全新的认知。随后在儿童文学创作方面,J.R.汤森特认为“为了使幻想文学得到认同,需要一个氛围——给孩子们不真实、现实当中不存在的故事,而又是无害无弊的。当这种理念得到默许时,儿童文学作者的想象力得到了自由”。从这番论述中我们能得知研究者们将想象力视为了儿童幻想文学的创作必要。再往后,莉安娜•H.史密斯在《儿童文学论》中更是直截了当地将“想象力”指明为幻想文学的本质。

针对以上观点,我们能够得知想象力能够作为幻想文学好坏的评判标准,想象力的自由成为了优秀幻想文学作品应当具备的标准。《哆啦A梦》这一作品以想象力作为故事的推进,漫画本身的故事便是由天马行空的想象构成,又辅以各式人文主题对读者进行思想的教育。《哆啦A梦》的故事便是想象力的故事,作品与幻想文学的核心本质——想象力不谋而合。

在主题方面,《哆啦A梦》就多次以“相信梦想”作为内容的导向。这一特点在漫画短篇《异说俱乐部勋章(动画版改名为<大雄的地底文明说>)》得到了鲜明的体现。在随后改编的动画电影《大雄的月球探险记》中,哆啦A梦口中的“想象力就是未来”更是将这部作品对于想象力的重视进行了体现。就如同儿童文学研究者彭懿对其的理解一样,想象力是“一种相信在头脑中描绘实现人生梦想的力量”,《哆啦A梦》也正是借助这份“力量”感染一代又一代年轻群体去实践自己的梦想与目标。主人公大雄在作品中所说的“我相信想象力”便是作者藤本弘的精神延续。而正是在种种想象的推动下,作品的想象力才能保持鲜活的姿态,发挥其潜在的无穷魅力与引人向上的激昂力量。

(三)漫画里的基本机能:逃避

逃避是想象力的表现形式,文学研究者C.威尔逊对于想象力有这样一个认知:“想象力不是逃避现实,而是一种相信梦想的力量”。

我们可以从《哆啦A梦》中男主人公大雄的求助中看到人物对于现实的逃避。软弱胆怯的大雄逃避学习、逃避欺凌等等,他尽力逃避一切的压力与困难。而这份逃避也对应了幻想文学逃避的机能。幻想文学中的“逃避”并非是指单纯的“逃离现实”,它更多的是如儿童文学理论研究者F·英格利斯所说的“渴望进入一个温馨绚烂的世界”。这一方面反映了实际现实中的磨难苦痛,另一方面则表现了对于精神世界的追求,由于幻想着坚信着的梦想与理想,因而在与梦想冲突的环境下进行着逃避。这是创作者与读者角度解析的“逃避”。而这么说的原因是因为作品对于故事世界基本原则的反转。

读者代入主人公大雄的视角阅读的过程,也就是借助神奇道具帮助进行世界基本原则进行反转的过程。在作品《哆啦A梦》的故事模式中,体会大雄从“逃避”到“不再逃避”的变化。这种克服与挣扎的过程正是人物对于美好的执着追求与个人身心的成长。这番围绕“逃避”进行的阅读体验,可能正是 “逃避”在幻想文学中对于读者与创作者来说的真正机能体现。

(四)共同的价值追求

幻想文学的价值建立前文所讨论的核心、机能之上。通过想象力,我们幻想出另一个世界,从而摆脱现实。读者在这一过程,代入文本中人物,伴随主人公进行活动,摆脱自我中心主义,该情况下使得读者通过一个更容易接受的方式对现实世界进行再度认知。同时因为想象力而诞生的作品内与众不同的世界,便为作品内人物精神世界的体现。

从读者群体来讲,幻想文学对不同年龄层或者阅读能力层次的读者有着不同的价值。对于大人读者而言,作品更侧重于帮助其感受优秀作品中的人文关怀与理性批判,在欢乐的阅读过程中接受作品精神心灵层面的对接;对于儿童读者来说,作品则更侧重于使用儿童喜闻乐见接受的方式进行教化,并且培养孩子的想象力,保持孩童的天性。

对于《哆啦A梦》这部以幻想故事漫画作为表现形式的作品来说,身为更具有娱乐性质与低门槛的漫画,读者的阅读抵触心理更低。又由于漫画直观的画面表现,幻想世界能以更形象地出现在读者眼前,帮助读者进行思想的精神活动。同时在精神与心灵世界上,由于创作者藤本弘的人文思考,该作品本身更是具备了一定深度的哲思。在《哆啦A梦》作品中,亲情、友情、伦理、战争等都成为了儿童能去读且能读懂的主题。

在《胖虎的假期》中,城市与农村孩子们之间的对抗、和解象征了城市和农村的关系。《大雄与奶奶的回忆》则通过时间穿梭后温馨的会面,表现了超越时空的家人之间的信任与爱。作品对亲情、伦理、战争等题材主题都进行了或明显或隐秘的表达,使得作品的不仅仅局限于娱乐消遣的幻想读物,而是达到了优秀幻想文学作品的思想标准。《哆啦A梦》作为一部全年龄向的作品也确实在发表后的日子也确实表现出了远超其预期的价值。

三、幻想文学理论下的作品分析

幻想文学在幻想故事漫画主题上能够协助分析《哆啦A梦》外,在详细的内容要素方面也能进行具体细致的分析,这类分析是更为形象且深入的,同时这项内容的展开离不开所提出的幻想文学与幻想故事漫画理论相通的前提。

(一)幻想文学式的表现方式

幻想文学的内容形式或者说是表现方式,在以往的研究中被分为了“时间、新神话、魔法、变身、分身”这五大门类。这五种表现形式大致囊括了幻想文学中各类作品所要讲述的内容。翻阅《哆啦A梦》时,你会发现这一部将幻想刻入每一页的作品将传统幻想的所有表现方向进行了自己的演绎。

1、时间:

作为幻想小说所喜闻乐见的表现方式,主人公因为时间的交错而开展一系列的故事早已不再有上世纪初的巨大新鲜感,但是却依旧有着勾人心神的魅力。《哆啦A梦》追溯故事的源头也正是未来的子孙给主人公大雄送来未来机器人,同时作为该作品的重要组成部分——时光机一类时间穿梭道具,让时间成为了展现作品宏大观念的工具。

其实早在上个世纪五十年代,就有幻想文学作品开始探讨时间的垂直交错与平行伸缩,而《哆啦A梦》对于时间的探讨也在作品中有了一个展现,例如短篇故事《离家到无人岛》(动画:大雄在无人岛3000日)中以时间道具讲述的“离家十年,归来依旧”的时间交织就将作品中对于时间的使用进行了展现。

在该主题的表现形式下还有将时间物化等一系列操作,非常具有创造性。同时在时间停止等故事方面也有相应的《时间暂停器》等短篇内容与之呼应。可以说在把玩“时间”元素上,创作者藤本弘扩大了“时间”在漫画领域的边界。

2、新神话

对于这个词的理解,我们需要先了解另一个名词,那就是“第二世界”,即非现实的一个世界。 “新神话”实际上也就发生在另一个不同于现实的世界的故事。这“第二世界”又因为与现实的关系被分为了三类:明确与现实不同的,相距遥远的、隔离的异世界;与现实有着含糊不清界限的异世界;包含在现实之中的世界。

《哆啦A梦》中的所发生的冒险多为第一类与第二类的,例如哆啦A梦长篇漫画《太阳王传说》里因时空扭曲而链接上的古代文明王国、《大雄与梦幻三剑客》中由造梦机创造的梦之世界等等。至于为何不使用“该世界能否抵达”这一幻想文学分类标准来对《哆啦A梦》的世界进行分类,则是由于作品中用以扩大世界观、继续延续故事的时空道具的存在。没有哪一个世界是不能运用哆啦A梦的道具进行往返的,“该世界能否抵达”在本作品中因为作品的特殊性已经失去了依据性。当然也正是由于这类道具“媒介”般的存在,我们读者才能在作品构筑的现实与幻想中得到更深层次的沉浸体验。

3、魔法

作为远古人类所信仰的一项神奇的能力,魔法是一种途径,或者说是一个具有煽动性的道具。它具有神奇的不可思议的力量,能将想象进行具象化。

同样作为道具,《哆啦A梦》中的科学科技造物俨然成为了魔法的施行媒介。利用不可思议的道具将一个个不可思议的狂想现实化。这并不是一种愚昧或迷信,这反倒象征了人类一种无可计量的潜力和力量,也与《哆啦A梦》作品中“相信梦想”这一幻想文学式主题所契合。

在《哆啦A梦》作品中,我们可以说他的科技就是魔法,是一种实现梦想的魔法。通过这些神奇的道具,作品中的人物能够达到自己所追求的梦想,即使是唱歌犹如制造噪音的人物,胖虎,也能够通过这些如同魔法一般的科技造物,让自己的声音变得甜美。摆脱既定的现实,这也就是魔法的一大神奇特点。

4、变身

此处的变身可以联系我们先前所谈及的幻想文学的机能:逃避。因为此处的变身,具象地讲是指摆脱曾经的躯壳,抽象地讲就是逃避了原本个人所讨厌的部分,因而自然而然地带有了逃避的意味,这也是一种反映现实的形式。

幻想文学中的变身有许多。一类是变为另外一个物种,另外的还有男女之间身体身份进行变化。

在《哆啦A梦》作品中,将身体变化为另外一个物种的故事情节就有许多。比如在《狼人面霜》中,由于误用“狼人面霜”这一个道具,妈妈就变化为了狼人。而运用身体变化体现“逃避”的故事更是比比皆是。在《更换身体部件的人》这一短篇故事中,主人公大雄一行人出于对自己身体的不满而使用的道具将各自身体的部件进行变换,最后他们又因为现实原因又不得不变回去。可以说人物的“变”也在作品中成为了必不可少的部分了。而变的最后,作品中的人物就迎来了成长,我们可以发现大部分优秀幻想文学作品的人物在变身前后是不一样的,例如郑渊洁的《皮皮鲁驯兔记》,作品中的人物在变身兔子的过程中有着自己的思考,在作品外的读者也由于这一变身过程而有了思考,这可能就是“变身”的最终境界了。

5、分身

幻想文学中使用镜像或者双子等手段展现出另外一个和主人公相似的精神个体,这也就是所谓的分身。而分身的诞生,使得人物开始对自己进行一个全方面的认知。精神个体会导致自己看到另一个层面的自己,这样一个类似于个人精神的对立面,或者说是另一种人格可以使之与主人公进行对立和冲突。

在哆啦A梦《镜子中的大雄》这一短篇漫画里,大雄误打误撞下使复制镜中凶恶的自己逃出了镜中的世界,甚至被其关进了镜中世界。而同样是复制分身主题,另一篇漫画中的大雄却因为所复制出来的充气人偶在误打误撞下的救人而得到了赞扬。因而在带有精神对立思辨的同时,漫画使分身带有了娱乐的趣味性。

以上所谈及的表现形式并非绝对对立,反而是可以相互融合交织的。以《哆啦A梦》大长篇漫画《大雄的魔界大冒险》为例。使用道具“如意电话亭”来到另一个与现实界限不明的魔法世界,虽然还是熟悉的人与事,但是却改变了基本的世界法则。故事中人物通过时光机器获知的“我”的石像的真相,主人公大雄更是从“魔法废柴”到“救世主”的进行了精神层面的变化。综合以上种种表现,我们可以看出《哆啦A梦》对于幻想文学表现形式有着如同典范式的作品呈现。

(二)幻想文学的叙事模式

幻想文学发展至今已然形成了一个较为体系的叙事规范:

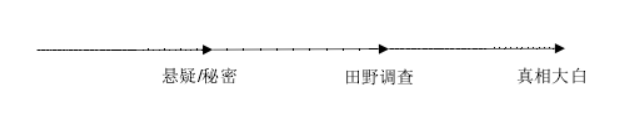

①故事完整形成闭环;②注重故事悬念塑造;③故事悬念后以惊奇收尾。

在这一叙事规范下创作者能够更有效地发挥个人的想象与创造空间,于任意组合配置中进行奇思妙想。我们能看到《哆啦A梦》在同样的叙事规范下也有着各式精彩的内容。

《哆啦A梦》漫画在严格遵守幻想文学的叙事规范。以短篇漫画《糖果糕点牧场》为例,本则短篇漫画故事讲述了大雄通过“糕点牧草”这一个神奇道具,在空地养了一群甜点,结果胖虎、小夫偷偷捕食,最后这两人被特意设置在糖果牧场里的巨大口香糖所抓获的故事。故事内容简单,但十分完整有趣,文章使用了童话式的结构:出现问题——调查——真相大白。在剧情中起,我们会十分好奇大雄牧场里的甜点会不会被胖虎、小夫两人吃得精光,但是结局又出人意料。胖虎、小夫这两位偷吃糕点的小偷被的巨大口香糖给抓住。综上所述,作品达到了幻想文学所要求的叙事规范,展现了漫画在幻想故事展现上特有的优势。

在《哆啦A梦》大长篇漫画中作品的叙事模式又有所不同,但整体依旧遵守叙事规范,并以自由且充满趣味的幻想作为叙事标准,这也与幻想文学对于作品的创作理念不谋而合。而幻想文学对于创作又有哪些整体规范和模式呢?我们在以下进行讨论。

1、结构框架

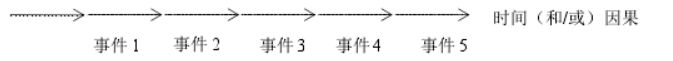

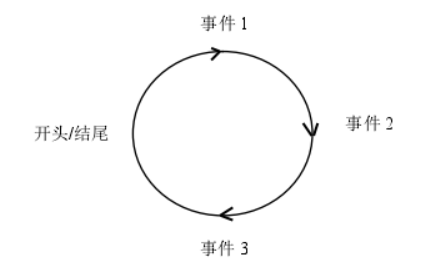

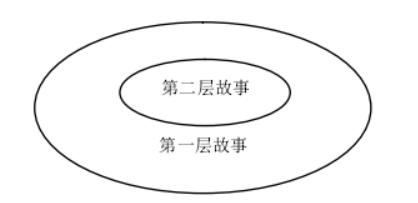

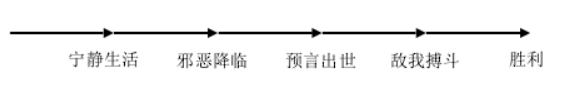

关于结构,我们要先最先探讨它的四种基本形式,之后再来衍生探讨幻想文学中常有出现的三种结构。基本模式可以分为直链式结构、环式结构、并轨式结构和套叠式结构。依照图片参考和标注,我们可以得知这几种结构的使用能使流线型的故事剧情到逐渐立体并且多样多元。

直链式结构作为最基本的故事讲述方式结构,在这里不再详细进行赘述。

环式结构可以理解为轮回或者回归原点,是一种首位呼应的结构。《哆啦A梦》作品中通过时光机器,能够较好地达到一种类似于轮回或者回归的样式。如前文我们所提到的《大雄在无人岛3000天》,故事中主人公大雄通过时光机回到离家出走的那一个时间点,同时又利用特殊的时光道具让自己的身体恢复为十年前刚离家出走时的状态,使故事又从原点出发。

并轨式结构则是常常可以在许多两面叙事,或者是双主人公故事中看到。以《糖果糕点牧场》为例,哆啦A梦和大雄置办糖果糕点牧场与胖虎、小夫发现牧场并偷吃糕点的事件是同时的。而两个事件在抓捕牧场小偷中合并,达到剧情的高潮。

套叠式结构,我们可以将其理解为一种回忆,或者是通过某种方式再度讲述另一个故事。在《奶奶的回忆》中,我们可以看到大雄通过照片,回忆起和奶奶往昔的故事,这便是套叠式结构的表现。

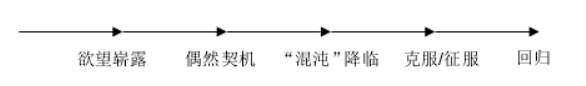

远征式结构:

历险式结构:

童话式结构:

以上三种故事结构其实也是三种常见的幻想故事模式:远征、冒险和童话。前两者在对抗斗争中走向故事最终的结尾,然而这实际上也是一种“出现问题,解决问题,最后回归”的结构,甚至可以视为以上几种基本结构的复合交织或者特殊例子。这几个结构模式在《哆啦A梦》中也有很好的展现,因为《哆啦A梦》故事的宏大性,导致在远征冒险和童话类的题材都有相应的内容契合。例如在《哆啦A梦》大长篇作品《梦幻三剑客》中,梦境世界里的大雄背负着白银剑士推翻妖灵大帝奥特罗姆对亚米鲁曼王国统治的宿命。这有着西式传统传奇色彩的故事便于幻想文学中远征式结构相呼应起来了。历险式结构的冒险则在日常作品中也有展现,此处就不再过多赘述。

2、视角

在幻想文学中的视角,主要分为以下四类:

主要人物叙述自己故事、次要人物叙述主要人物的故事、全知式作者叙述和观察者、作者叙述。

在视角方面,《哆啦A梦》漫画通过镜头的语言艺术,向我们展现了上帝视角俯瞰之下的人物的心理活动、各式行为动作及他们的语言逻辑。通过作者全知的讲述和观察者的角度,我们重点观测了主人公一行人的行为。结合漫画在手冢治虫影响下而使用的影视拍摄技巧,有如摄像机所拍摄的画面让读者更加直观的感受到了人物与事件的每个细节和每个角落。同时作品内的幻想要素也在全知视角的展露下,将更多的细节展现到了读者的面前,使得幻想作品里的世界更具有说服力。

漫画中也出现了以第一人称或者参与人的视角所进行描绘的内容,这一方面也是为了帮助读者更好的沉浸体验故事体会人物的心理情感,另一方面也是以收缩视角达到设置悬念的目的。综上所述,《哆啦A梦》作品的视角在漫画形式的帮助下更为多样,更是以镜头式的表现呈现了作品中的幻想世界。

3、时空

由于时间和空间表现出的叙事不同,从而使该叙事下的作品的整体观感完全不一样,即使是相同题材以及相似的内容故事,由于时间和空间的叙事不同,作品也会表现得相异。因而我们需要从时间和空间对于叙事的结构作用上来理解两者,并尝试在《哆啦A梦》中体会时间和空间这两者的叙事作用。

(1)时间

幻想文学的时间叙事上,我们需要在了解此处的“时间”并非我们先前所探讨的时间主题或者不同的时间线。甚至在讨论时间的叙事上,我们还要清楚地知道“故事时间”和“说话时间”这两个概念,来帮助我们理清创作者会如何在作品的内容中进行时间的表达。

故事时间,也就是事情整体按照客观自然发展下来故事发展。而说话时间则是如何表达这一个故事的时间顺序,因而根据说话时间与故事时间的不同,我们可以看到有预序或者插叙、倒叙的形式出现。

在《哆啦A梦》作品中,我们发现大多故事都是以大雄向哆啦A梦求助作为开场,随后大雄向哆啦A梦讲述方才他所受到的“欺辱”,最后再是哆啦A梦向大雄提供帮助。这便是插叙在漫画中的简单运用。幻想小说中经常使用插叙来回答“我从哪里来?”“我是谁?”等首要问题,提供读者相关人物信息。除此之外,插叙还能进行故事悬念的设置。如班马在《巫师的沉船》这一篇幻想小说中,以身世神秘的“红妹子”解开一艘3000年前古沉船“空穴来船”谜底的插叙作为整个故事开篇,这般衔接了故事情节,留下悬念。

同样的,我们可以看到许多原本实际时间可能只有两三秒的内容,在幻想文学中有着大段的描写。《哆啦A梦》该类幻想故事漫画中也使用大幅度的跨页对于紧张时刻进行重点展现。将这原本实际上可能只有几秒钟的画面进行了长时间的描写,使得它更生动,这也是时间的叙事方法。我们可以看到幻想小说和漫画在有关“时间”的叙事上有着相同的风格与特点,因而也有着相近的表达效果。

(2)空间

在叙事模式下的空间,更注重从对空间的描述来了解到人物内心的内在情感,因而空间可以作为人物内心的外在投影,从色调代码结构景致都是心灵的价值生产,是人物思想和情感的体现。

从空间颜色入手。《哆啦A梦》漫画、动画的画面颜色艳丽、对比度较高,同时色彩较为稳定,这与儿童幻想小说的色彩表现使用相吻合。《哆啦A梦》的色彩符合儿童幻想小说的范式,而使用单色使得颜色更加容易被观者捕获,进一步符合了儿童的视觉捕获特征。明亮的色调更加使得人物能够培养“善”的本质,并且感受鲜活生命。

在空间变换方面,作品的空间切换是有序的。即使是作品中穿梭世界各地的任意门,也依旧保持了空间切换的客观性。当打开任意门要前往外太空的时候,房间会由于气压的差异,导致物品被吸到另一面门外的太空里去,这便是空间切换有序合理的表现。

在反映人物的具体心理表现上,就如同儿童幻想小说中主人公会寻求一个自己的独立空间,《哆啦A梦》中大雄经常会寻找的一个人住的蜗居,他想摆脱家里人的啰嗦和唠叨,这种通过封闭住空间寻求自己的舒适也是空间的一个叙事运用。在《梦幻的小镇》中大雄建立属于孩子们自己的欢乐小镇则是内心世界开放的体现,在找到能够交流对话的人的情况下,儿童也会作为独立的个人来寻求与更多人的一起得到的愉快。在《哆啦A梦》作品中,还出现了许多如公寓树道具,用于完成孩子们在开放世界里的创造。幻想小说也正是从开放的世界和封闭的世界这两种空间观念中表现人物的内心世界。

(三)幻想文学的人物

《哆啦A梦》这类作品带有叙事文学的特性,这类漫画以画面的形式讲述出一个个故事,这些故事情节则是由一个个漫画家笔下的人物继续活动而产生的,漫画所注重的对于人物形象的刻画就体现了人物在内容表现上的重要性。无论是亚里士多德的“情节优先论”还是巴尔扎克的人物塑造优先,都表现了人物与情节在文字表现中的重要作用,而故事漫画对于人物和剧情两者的塑造导致了其中人物艺术形象会对故事情节造成巨大的影响。

1、儿童

虽然主人公一行人都是儿童,但是其五个人所形成的团体,每个人在其中所代表的人物形象已然成为了一个经典的功能性角色:

①软弱无能,但是特别情况下会特别可靠,而且会引来十分多麻烦和事件的主人公大雄;

②提供帮助的相助者,大多时候都是因为他的道具而开始发生一系列故事的哆啦A梦;

③死对头,依靠蛮力,经常欺负主人公但是偶尔表现出关心的胖虎;

④死对头的跟班,油嘴滑舌,喜欢落井下石,欺软怕硬的小夫;

⑤作为主人公暗恋对象的美丽善良的静香。

这几个人物将文学中的各类角色都已然包揽。因而我们就集齐了主人公,假主人公,对头,赠予者,相助者,派遣者,公主这七个在普洛普理论下的人物族谱。又由于《哆啦A梦》作品中人物的多脸谱化,因而每个人物都更加立体且形象,进而摆脱了扁平的人物形象。

大雄这样一个具有正义感和仁爱之心的人物,作为《哆啦A梦》这部作品的主人公, 这也符合了幻想小说对于儿童主人公的性质的定义。幻想小说中定义的主人公要么是惊天动地的英雄,要么是平凡无奇的常人。前者就对应了哆啦A梦这样一个能够带来奇迹的角色,而后者所对应的大雄,则是像我们一样的平凡人。

在哆啦A梦这样一个具有英雄元素的角色中,我们可以看到人物所坚持的品德。从对落难者的关注关怀、对战争的批判等行为中我们能看到假主人公哆啦A梦身上特有的“气质”。然而人物的非凡和普通也都是能够变化的,即使是哆啦A梦这样一位带有英雄元素的角色,依旧会因为怕老鼠、粗心马虎等要素而抹平了他身上那一份不平凡的身份特点。反倒是经常使用哆啦A梦的道具逆转局势翻盘的大雄,在经历了平凡到非凡的变化后,在该主人公角色深处带有了独特的英雄色彩。

综上所述,我们可以关注幻想故事漫画作品在角色上的表现,依据是否将人物进行功能刻画与变化性的刻画从而赏析该作品中人物。

2、成人

如同在儿童文学中属于配角地位的成人。在《哆啦A梦》故事中的成年人,也几乎都只是作为配角参与部分故事情节的发展。

在儿童文学中成人形象被分为了三类:作恶者、引导者、旁观者。而在《哆啦A梦》故事中的成年人还会成为事件的导火索与起因,例如大雄的母亲处于某种原因对于大雄的训斥,而由于大雄对于他母亲的害怕,大雄求助于哆啦A梦,故事便展开了。

在不得已的情况下,大部分成人被担上了作恶者的形象。反派的人物能够加强与角色对立,使主要人物在个性上更为鲜明,例如哆啦A梦剧场版《大雄与太阳王传说》中追求权利手段恶毒的女祭司,在立场对立之下,更能烘托出儿童主人公的强大潜力与顽强斗志,更使儿童与成人的对立现实进行了反射。在该作品的其他内容中,成人所扮演的形象更多为主人公的助长者,他们帮助主人公进行心灵上的成长。例如《怀念奶奶》中通过奶奶对于大雄的关心照顾,反映出亲情的重要性,使读者伴随主人公对于亲情有了一个深刻的理解。

所以说在成人形象方面,《哆啦A梦》较为优秀的一点就是并没有将角色的父母等成人人物作为日常的摆设或简单的旁观者,而是深度挖掘了父母人物这一形象深度内在的元素。例如《我出生的那一天》里,大雄通过时光机器得知了自己出生时父母的喜悦,也从中得知了父亲母亲对于自己严厉苛责的之下,盼望孩子茁壮成长的心意。针对儿童读者所创作的漫画作品如若忽视了成人要素,则可以说将作品本身值得深度挖掘的内核抛弃了。

3、特殊形象

(1)传统幻想作品中的艺术形象

传统的幻想作品中的艺术形象主要分为了五种:妖精、魔女、怪兽、妖怪、幽灵。

作为与科学毫不相干甚至背道而驰的形象,原本想要在有科学幻想意味的《哆啦A梦》中出现这类传统幻想作品中的艺术形象是较为困难的。然而本作品通过不可思议的道具,结合童话主题公园等形式使传统的幻想作品艺术形象得以出现,甚至在科学技术有意制作的背景下,这类传统的幻想作品艺术形象的存在完全合情合理,但也因此可以说《哆啦A梦》这部作品设定下的科学是带有非常大的主观设定的。

除去科技背景下的西方幻想形象,我们还能于作品中找到典型的传统艺术形象:树小子。作为更接近于中国传统的草木成精的经典妖精形象,树小子是受神奇道具作用而从树苗变化而来的能够思考的生命,原漫画《再见了,树小子》中作为妖精的它没有特殊的能力,但我们能够看到其中草木之灵妖精形象对自然的亲和,在改版后的长篇剧场版《大雄与绿巨人传》中具有特别的树木控制的能力,可以说更加契合传统妖精的标准了。

而其他带有东方元素形象的出场也多借助于神奇道具。例如在《幽灵出现了》中使用道具假造的幽灵吓人,然而在动画改编后加入了真的幽灵是否存在的想象空间。作品中其他的传统幻想形象也都是在道具的帮助下具象化而产生的,因而可以看出哆啦A梦的幻想体系具有贯通性,可延伸性十足。

(2)科幻背景下异变的形象

《哆啦A梦》这类科幻背景下具有非凡能力的角色众多,同时这一类特殊的带有帮助主角实现愿望的人物形象在幻想文学相关作品中也有一定数量,然而这类艺术形象却没有一个明确的称呼。

那么此处借鉴儿童文学中的观点,哆啦A梦这类似于张天翼《宝葫芦的秘密》中宝葫芦的人物形象,其实更应该说的上是幻想题材中的超人。近些年将作品中的神奇更多归结于道具本视,从而使“哆啦A梦”更加摆脱神性,突显人性。所以神奇道具帮助角色从常人变化为了超人。

而对于外星生命以及科技产物,我们也需要进一步人物形象界定。由于外星的生命在《哆啦A梦》作品中更多呈现出的是一种类似于人的形象,甚至刻意体现这类角色的精神品性。所以在此处可以将其看作是特殊的人种。就如同《宇宙小战争》中只有拇指大小的比卡星人,他们是外星生命,但是读者却在比卡星人拟人的人物形象与生活状态下人感觉到人的特质。

另一方面,作为新型的科技产物,机器在逐渐拥有越来越高等的智能的情况下,应当如何将其定性?这一点可以借鉴传统幻想作品中的艺术形象,认定其为特别情况下诞生的非人顺产出生的幻想产物。

综上所述,对该类作品中传统或异变的形象进行分析时,能够进行角色的分类,随后从幻想文学的角色定义中得出角色的特有属性及其魅力。

四、幻想文学理论运用漫画赏析中的局限性

关于《哆啦A梦》这部作品,我们难以运用已有的文体界定这部作品的具体归属。我们难以定性这部作品中的科幻成分是否超脱了科技的范畴。《哆啦A梦》中的科学未来在理论上是有一定的科学依据的,但是如作品所呈现的科学也如许多角色第一次看到神奇道具时所产生的感叹一样:这真的是科学合理的么?

作品中出现的大量在当下来看属于奇幻领域的神奇道具,其中在当下科学体系中违背合理性的比比皆是,且不说带有魔法前缀的道具,就是其中的“无限增殖液”就打破了守恒的法则。当然,而对于内容理论的不完全科学,我们也可以将其视作作品幻想性的一个体现,那么《哆啦A梦》中的介于传说与现实的道具便同《海底两万里》中的潜艇一般,是有可能的造物了。

同时《哆啦A梦》这部作品虽然并非以展现未来生活作为形式表现,但是在未来科技的介入下,作品中的日常带有了未来与现在的比较,较为遗憾的是作品中关于不同世代人的理念差异在作品中没有明显的体现。不过这也可以理解为藤子老师画笔下的未来和现在是处于贯通且互相理解的,该思路下人类思维的持续性与传承性便得到了展现。

综上所述,利用幻想文学理论使剧情内容与人物形象的分析得到了便利,而当话题集中于具体文体归属与分类时却又会因幻想文学的定义分类问题产生不确定性与归属的界定混乱。

五、作品结合幻想文学探讨的意义与价值

通过初步的论证,我们已经尝试论证出漫画与文学的联系,在抛却两者地位对比之后,我们从两者的内容与组成得知漫画具有文学所要表达的内容,通过相似的情节设置与艺术表现得知漫画所具有的表达效果与方式能够尝试进行分析。我们以内核相通的幻想文学体系将漫画内容进行了理论上的分析尝试,在分析尝试中得出了一定适用和不适用的内容,且依据幻想文学的理论评价标准看出了《哆啦A梦》作品在剧情与人物方面的出彩之处。

从论证中,我们可以清晰地认识到《哆啦A梦》这一部作品中含有的深刻的文学元素和精神内核。 我们可以得到幻想文学理论对于该类作品的通用性和系统性,方便在更多的幻想类作品的探讨中拥有一个切入点与思路,进行系统化的思考。

参考文献

- 彭懿.幻想之门[M].青岛出版社.2017

- 彭懿.世界幻想文学导读[M].21世纪出版社.1998

- 朱蘅初.论漫画中的文学性[J].大众文艺,2014,(23):85.

- 胡师正;孟伟.论日本故事漫画中的文学性[J].装饰,2006,(10):113.

- 聂爱萍. 儿童幻想小说叙事研究[D].东北师范大学,2017.

- 全南玧. 中国现当代幻想文学研究[D].中国社会科学院研究生院,2010.

- 张秀梅.中日漫画发展史浅议[J].日语学习与研究,2008(06):62-66.

- 神官辉夫.儿童文学的主角们[M].东京:日本放送出版协会.1989