在2002年上映的《电影附映中篇:我出生的那一天》中,渡边步监督以短短二十多分钟的镜头将其演绎成了《哆啦A梦》动画演出史上的典范之一。在这部电影中,渡边步将其独具匠心的植物演出发挥到了极致。植物大量充当了构图与转场的元素,同时以人的真实情感为基础,将其投射在植物身上,与植物本身给人的感受融为一体反馈给了人。

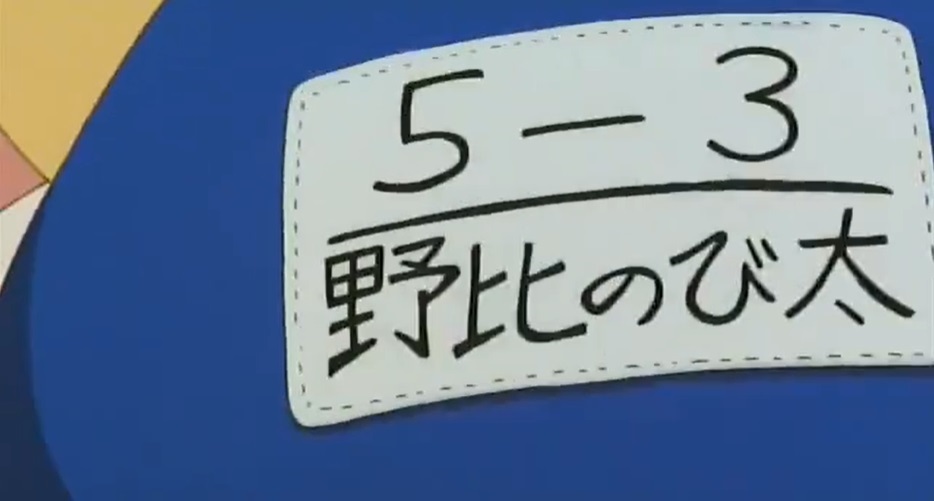

《我出生的那一天》的原作漫画连载于《小学四年生》1972年8月号,后收录于瓢虫版45卷单行本的第2卷。在这一故事中,大雄由于琐事被父母狠狠训斥,在悲愤之下甚至怀疑自己不是亲生的,于是哆啦A梦使用时光机将大雄带到十年前其出生的那一天,在大雄目睹当时父母对自己出生的喜悦和期待之情后,决定努力学习以回应父母期望的故事。

本作大体上遵循了原作这一故事的整体脉络。电影刚刚开始的片段中将建置镜头后置,以特写开场。两极镜头衔接,并且特意在画面中隐去了“树”的存在,在第四个镜头中才安排树的出现,同时以空间对比突出存在感。渡边步利用精心构思的运镜、构图和背景运动强调了柏树是贯穿全篇的重要意象,也暗示了柏树是整部电影中与主角大雄相对照的一条暗线。

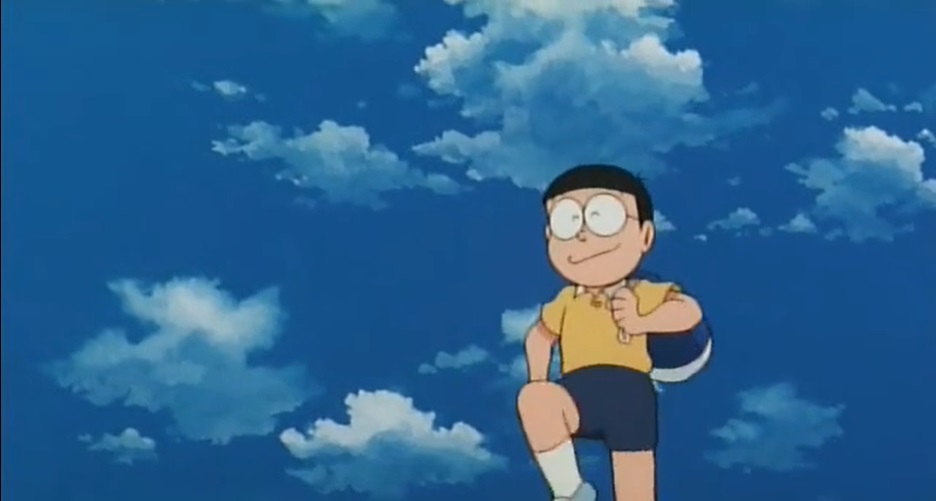

全片第三个镜头安排了对路边植物的特写,也是渡边步利用植物去反映出大雄此时心情愉快。

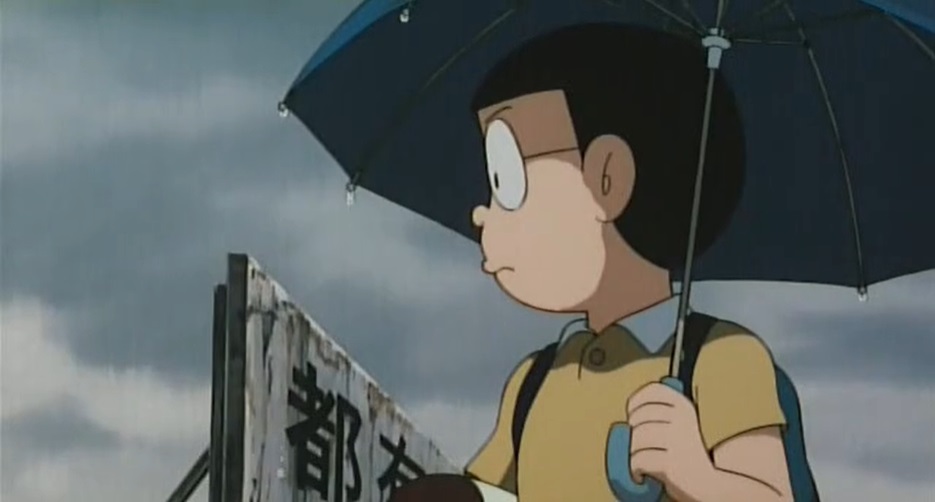

当正期待着得到生日祝福的大雄因琐事被父母责骂之后,委屈和愤怒一齐涌上他的心头。在这个时候,电影中的天气骤变,暗合了大雄充满期待的心情仿佛被一盆凉水浸透。

从大雄家到河堤上的柏树的转场镜头运用十分巧妙,大雄在室内注意到了外面的雷雨,然后镜头很自然地转到雷雨,这时在雷雨的大全景镜头中安置这棵树,就让镜头自然地从室内切到了那棵树。渡边步将同样处在狂风暴雨之下的柏树与大雄的情绪风暴并置,再次向观众暗示了这棵柏树与大雄之间存在的某种联系。

而当主线剧情继续推进,大雄离家出初遇医院遗址时,渡边步在这里使用“希区柯克式变焦”提示观众将进入一个与日常不同的特殊场域。

接下来渡边步使用了多次切换远景和近景的镜头语言,不仅展示了树桩与环境的空间关系,还强化了环境与大雄的独特关系。这里安排了全部场景的全景镜头展示环境,然后给出了树桩与大雄的空间位置关系,接着对大雄和树桩分别给出特写,按照“三镜头法则”的考虑,这里安排了大雄与树桩这个“角色”的互动。 渡边步在这里的演出手法再次强调了柏树的“角色性”。

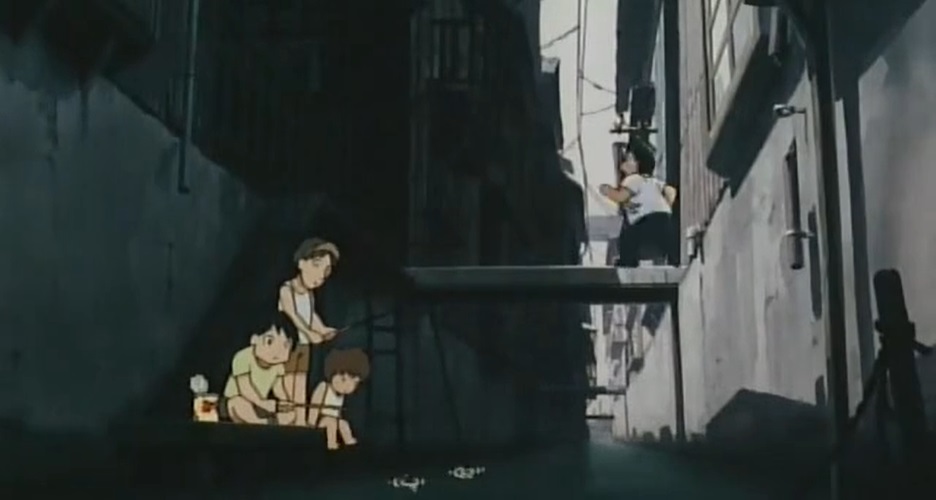

大雄跟随哆啦A梦通过航时机回到自己所出生的那一天之后,镜头也随之切换到十年之前。实际上,除了出色的植物演出之外,渡边步所指导的电影一贯都非常重视对生活质感的刻画。在本片中,渡边步将大雄出生与现在两个时代的建置镜头相并置,流露出时空流转带来的变迁感。

当爸爸走向窗前推开窗户向妈妈解释“野比大雄”这一名字的含义时,这部不长的电影迎来了它的高潮。渡边步安排的明暗两条线索也在这一瞬间汇合。

在塑造窗外高大柏树的形象时,渡边步精湛的植物演出技巧铸就了整部电影最为精彩的镜头——他使用了一个pan up的运镜——即通过镜头从下到上的连续运镜仰拍这棵伫立在中庭里的柏树,这种以局部入手的镜头以人的视觉经验为基础表现了柏树的高大感,象征着大雄的父母所寄托的对大雄的远大期望。

同时,渡边步在这里的用光也十分考究——生长在四面背光的建筑中庭里的柏树,仿佛倾尽全力向上高伸去接触高处的阳光,这里高处的明亮与低处阴暗拉开了明显的光影层次,表现出了强烈的光感。

此外,这一段的镜头组中,除了父亲开窗时从树顶的角度俯拍的镜头外,绝大多数都安排了仰拍的镜头。在pan up镜头的考量中,也特地安排了医院的一楼而非父亲在二楼的视角去拍摄,大量人物仰视姿态的安排表现了父母对孩子的期许。

最后,这个镜头将柏树置于中央,而周围的建筑则在镜头中呈现出对称的形式与合围的姿态,在形式上具有明显的纪念碑性。整组运镜的效果在表现了这棵柏树顽强的生命力的同时,在美学上也传达给观众一种“庄严与崇高”之感,正如德国美学家温克尔曼对古希腊雕塑的经典评论:“高贵的单纯和静穆的伟大”。

紧接着,渡边步使用了相似角度的转场镜头拍摄大雄,给人感觉相机镜头的角度没有变,只是从室外移到了走廊。这里的转场手法更加明显地向观众传达了二者之间的象征关系——渡边步在整部电影里以这棵柏树象征大雄的父母对于大雄的美好期望。

正当大雄目睹父母对自己的期望而为自己的幼稚与冲动暗自销魂时,而这棵柏树也展现出了自己的“温柔”。此处,渡边步将人与植物的情感连接了起来;也许,植物本无情感,是人的情感投射在了植物身上,与植物本身给人的感受融为一体反馈给了人。渡边步这种对人与植物之间情感联系的想象与描绘是以人的真实情感为基础的,这也是其植物演出的精髓。

当大雄意识到乘坐航时机之前在荒地上看到被锯断的树桩正是眼前的这棵寄托了父母对自己的情感与希望的柏树之后,他急中生智尝试以扦插的方式在别处延续这棵柏树的生命。

在完成扦插之后,渡边步安排了一个非常极端的角度拍摄刚刚立足在土里的枝条,在这种极端镜头的安排下,大雄和哆啦A梦看起来好像站在了“树”下,让人感觉哪怕是一株小树,此时也能荫蔽两人。渡边步用这个镜头暗示了这棵小树在未来也会茁壮成长为大树。

十年之后,昔日被扦插在河堤上的树苗已经成长为与那医院中庭内一样高大的柏树,虽然那棵伫立在医院中庭里的柏树早已被砍成了一只树桩,但携带着它的生命的枝条仍然在别处顽强地活了下来。在东亚的儒家文化里,柏树有着长寿、永生、新生的寓意,而日本人则认为柏树是唯一能代表高山、深山的树种[1]。可是,无论柏树如何顽强,只凭自己的力量也不可能从毁灭的命运中逃脱,真正拥有掌握自身命运的能动性的只有人。正是因为大雄的信念和努力,这棵柏树才能够在别处焕发新生。柏树在这里除了有“茁壮成长”意象之外,或许还有“树高百尺、落叶归根”的含义,飘零的树叶和结尾长大的树苗,喻示离家出走的大雄终究回归了家庭,亲子间的羁绊在经历风雨之后更为牢固。此刻,这棵柏树不仅仅见证了大雄的出生、寄托父母对大雄的期望,它更成为了见证大雄成长与亲子之间牢固羁绊的纪念碑。于是,在影片的末尾,渡边步以大量场面宏大的构图构建了一组组具有纪念碑性的画面;同时,渡边步借助雨过天晴之后的晚霞,为这座崭新的纪念碑笼上了象征神圣的金色光芒。

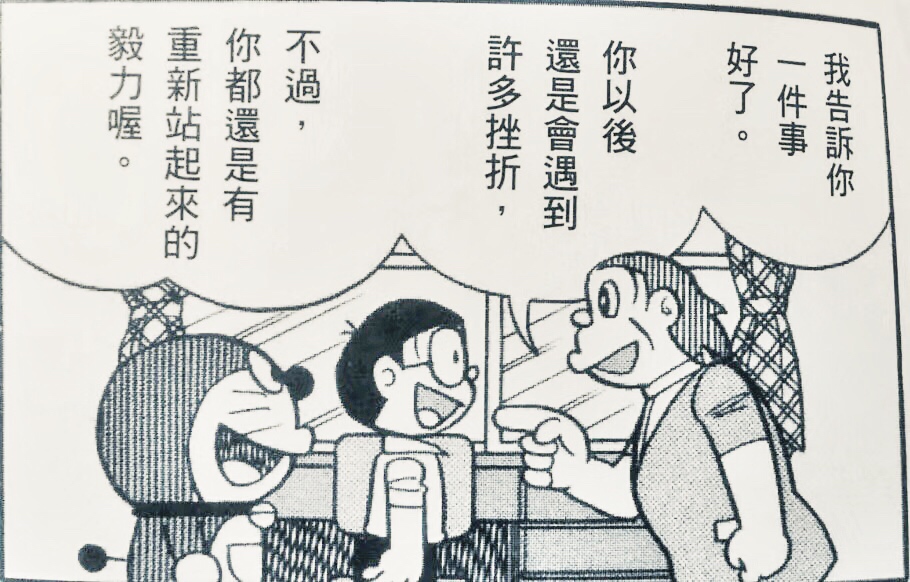

渡边步对《我出生的那一天》的精彩演绎,特别是其加入的植物演出的线索所传达的内涵已经高于原作,完美地融合了《哆啦A梦》作品创作后期所形成的关于人物成长的核心内涵。这令笔者想起了连载于《小学六年生》1985年9月号、后收入《哆啦A梦plus第5巻》的经典名作《45年后》的一句重要台词——

这句台词所传达的正是对《哆啦A梦》作品主角野比大雄成长历程的关键提示。“大雄他有个很大的优点,但是一般人不会察觉到。”藤本弘曾经这样评价大雄,“大雄其实是个非常懂得反省自己的孩子,这是一个很难得的品质。他能通过不断地反省自己,来使自己比昨天更有进步”。渡边步通过《我出生的那一天》的完美演绎,使这一内涵令人信服。最关键的是,渡边步非常优雅地达成了这一点,他无愧被称之为“F的传道师”。

鸣谢

参考文献

- ^ 王选民. 关于柏树的品种——兼谈日本盆景的“真柏观”. 花木盆景(盆景赏石). 2005. 06